Publié le et rédigé par Cyril Jarnias

Publié le et rédigé par Cyril Jarnias

Terre de contrastes et de transformations, Taïwan se dresse aujourd’hui comme un vibrant témoin de l’évolution de l’Asie de l’Est, fusionnant son riche patrimoine culturel avec une modernité dynamique. De sa préhistoire à sa situation actuelle en tant que puissance économique mondiale, l’histoire de Taïwan est le récit d’une île qui a su naviguer entre les influences coloniales, les impératifs géopolitiques et une ardente quête d’identité nationale. Marquée par des périodes successives de domination étrangère et de révolutions internes, Taïwan offre un prisme fascinant pour comprendre les enchevêtrements de l’histoire régionale et mondiale, tout en incarnant un modèle unique d’intégration culturelle et de résilience politique. L’exploration de cette traversée historique complexe promet de révéler les fondations sur lesquelles s’érigent les aspirations et les défis présents de Taïwan.

Les débuts de Taïwan : des origines aux premiers habitants

Les débuts de Taïwan : des origines aux premiers habitants

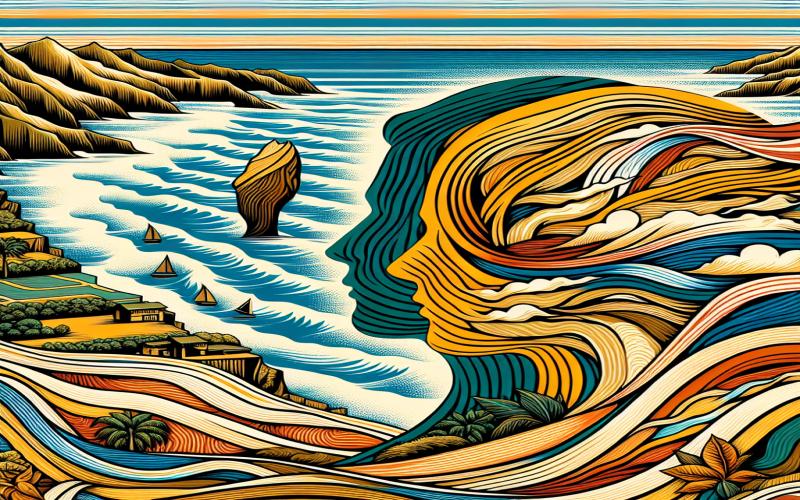

Taïwan, une île située au carrefour entre l’Asie continentale et le Pacifique, s’est formée il y a environ 4 à 5 millions d’années en raison de la collision complexe entre la plaque eurasienne et celle de la mer des Philippines. Ce processus géologique a donné naissance à une topographie unique, avec des chaînes montagneuses escarpées dominant l’est de l’île et des plaines fertiles à l’ouest. Le détroit de Taïwan, large d’environ 130 kilomètres au point le plus étroit, sépare l’île du continent asiatique. Cette situation géographique a fait de Taïwan un lieu stratégique pour les migrations humaines et les échanges culturels.Les premières traces d’activité humaine sur Taïwan remontent à environ 30 000 ans avec la découverte des restes fossilisés dits « Homme de Zuozhen ». Cependant, ce n’est qu’autour de 4000 av. J.-C. que les ancêtres austronésiens sont arrivés depuis le sud-est de la Chine, probablement via le détroit peu profond qui relie ces deux terres. Ces populations ont introduit l’agriculture sur l’île en cultivant notamment du millet et du riz. L’archéologie révèle également un patrimoine matériel riche avec des poteries peintes en rouge découvertes dans le parc scientifique Tainan datant d’environ 5500 ans.

Les théories migratoires suggèrent que ces premiers habitants étaient liés aux peuples austronésiens qui ont ensuite essaimé vers les Philippines et d’autres régions du Pacifique sud-est selon le modèle dit « Out of Taiwan ». Cette hypothèse est soutenue par des similarités linguistiques (langues formosanes) ainsi que par les découvertes archéologiques telles que celles établissant un lien culturel entre Taïwan et ses voisins insulaires.

Ces groupes austronésiens vivaient principalement dans des communautés agricoles ou côtières où ils pratiquaient aussi bien la pêche que la navigation maritime avancée grâce à leur maîtrise technologique exceptionnelle pour cette époque. Les langues formosanes qu’ils parlaient témoignent encore aujourd’hui d’une riche diversité culturelle malgré leur déclin face aux influences extérieures ultérieures (notamment chinoises). Ensemble, ces éléments forment non seulement une base essentielle pour comprendre les origines historiques mais aussi pour saisir leur importance dans l’identité culturelle contemporaine taïwanaise.

Bon à savoir :

Taïwan, formée par des activités tectoniques il y a environ 4 à 5 millions d'années, devint une entité insulaire distincte avec une riche histoire de peuplement humain. Les recherches archéologiques ont mis au jour les premières traces d'activité humaine datant d'environ 20 000 ans, avec des découvertes telles que des outils en pierre et des poteries témoignant des cultures préhistoriques de Changbin et de Beinan. Ces premiers habitants, arrivés probablement par migration depuis la Chine continentale et les îles voisines du Pacifique, utilisaient des langues austronésiennes et vivaient de chasse, de pêche et d'agriculture. Les objets artisanaux retrouvés, dont des ornements en jade et os, illustrent l'habileté et l'évolution sociale de ces groupes, résumant une histoire harmonisant influences naturelles et culturelles qui dessine encore l'identité diversifiée de l'île aujourd'hui.

La période coloniale : influences étrangères et changements sociaux

Influences des Pays-Bas et de l’Espagne

Les périodes coloniales néerlandaise (1624-1662) et espagnole (1626-1642) ont marqué les débuts d’une interaction intense entre Taïwan et les puissances européennes. Les Néerlandais, via la Compagnie des Indes orientales (VOC), ont établi des infrastructures stratégiques comme Fort Zeelandia à Tainan pour consolider leur domination commerciale. Ils ont introduit un système agricole intensif, attirant des migrants chinois pour exploiter les terres sous-utilisées par les peuples autochtones. Sur le plan culturel, ils ont tenté de christianiser la population indigène austronésienne en traduisant des textes religieux en langue siraya, marquant une première forme d’adaptation linguistique locale. Les Espagnols se sont concentrés au nord avec leurs missions catholiques et fortifications comme Fort San Salvador, mais leur influence fut limitée par leur éviction rapide par les Néerlandais.L’impact du Japon

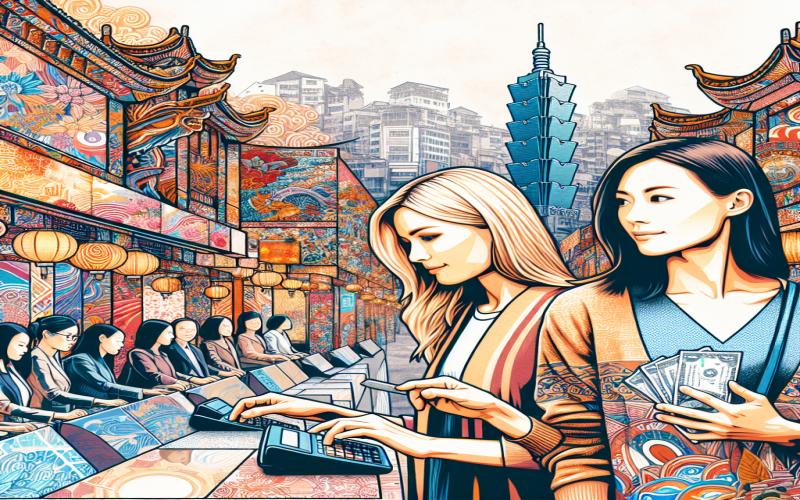

L’ère coloniale japonaise (1895-1945) a transformé Taïwan en une « colonie modèle » intégrée à l’empire japonais. Le Japon a modernisé l’île avec des infrastructures massives : chemins de fer, ports et systèmes d’irrigation essentiels à son exploitation agricole intensive du riz et du sucre destinés au marché japonais. L’éducation fut un outil central d’assimilation culturelle : le japonais devint langue obligatoire dans les écoles où une idéologie impérialiste était inculquée aux enfants taïwanais. L’architecture reflétait également cette influence avec des bâtiments administratifs combinant styles occidentaux et japonais tels que la Maison d’hôtes de Taipei ou le Bureau du Gouverneur général.Sous ces régimes coloniaux successifs, Taïwan passa progressivement d’une société agraire fragmentée à une économie structurée intégrée aux réseaux mondiaux de commerce asiatique dominés par ses colonisateurs respectifs. Les Néerlandais exploitèrent intensivement le commerce de peaux de daim tandis que sous la domination japonaise, l’industrie manufacturière connut un essor rapide dès les années 1930 grâce aux besoins militaires croissants du Japon impérial. Toutefois, cette expansion économique entraîna souvent une marginalisation accrue pour certaines populations locales comme les aborigènes déplacés ou assimilés sous contrainte.

Réactions locales et identité culturelle

Face à ces influences étrangères imposées parfois brutalement – révoltes contre la VOC ou résistances armées anti-japonaises –, la population taïwanaise développa diverses formes d’adaptation culturelle tout en conservant certains traits distincts issus notamment des cultures indigènes ou chinoises Han importées précédemment depuis le continent. Aujourd’hui encore, cet héritage colonial complexe se reflète dans l’identité hybride unique qui caractérise Taïwan : mélange subtil entre traditions austronésiennes locales enrichies par quatre siècles d’interactions globales variées avec l’Europe puis l’Asie orientale moderne dominée par Tokyo avant 1945.Bon à savoir :

Sous les dominations successives des Pays-Bas, de l’Espagne et du Japon, Taïwan a subi des changements profonds sur le plan social et économique, qui ont contribué à façonner son identité actuelle. Les Néerlandais et Espagnols, présents au 17ème siècle, ont principalement influencé le commerce et instauré des portes sur le monde extérieur, créant ainsi un réseau économique entre l'île et l'Asie du Sud-Est. La période japonaise (1895-1945) a eu un impact plus massif, modernisant l'infrastructure, introduisant un système éducatif impérial et stimulant l’urbanisation, en témoigne l’architecture coloniale encore visible à Taipai. Les Japonais ont introduit de nouvelles techniques agricoles et industrielles, transformant Taïwan en une base d'exportation essentielle. La langue japonaise a alors été intégrée dans le système éducatif et a profondément marqué la culture locale. Ces influences étrangères n’ont pas été acceptées sans résistance : les révoltes locales et les mouvements nationalistes ont montré une résilience identitaire forte, contribuant à la singularité culturelle de Taïwan aujourd'hui.

De Formose à Taïwan : l’évolution de l’identité nationale

De Formose à Taïwan : l’évolution de l’identité nationale

L’île aujourd’hui connue sous le nom de Taïwan a d’abord été désignée par les explorateurs portugais en 1542 comme Ilha Formosa, signifiant « la Belle Île ». Cette appellation reflétait leur émerveillement face aux paysages de cette terre, habitée alors par des populations austronésiennes. Les siècles suivants furent marqués par des vagues successives de colonisation européenne, notamment hollandaise et espagnole, qui laissèrent une empreinte culturelle durable. Ces puissances européennes ont introduit le christianisme et établi des structures commerciales tout en interagissant avec les communautés autochtones. La période coloniale contribua à façonner les premières interactions entre cultures locales et influences extérieures.La cession de Taïwan au Japon après le traité de Shimonoseki en 1895 marqua un tournant décisif dans son histoire. Pendant cinquante ans, la colonisation japonaise transforma profondément l’île grâce à une modernisation rapide : développement industriel, infrastructures modernes et réforme éducative inspirée du modèle japonais. Cependant, cette modernité s’accompagna d’une politique d’assimilation culturelle stricte visant à effacer les traditions chinoises locales au profit des valeurs japonaises. À partir de 1945, après la défaite japonaise lors de la Seconde Guerre mondiale, Taïwan fut placée sous contrôle chinois selon un accord allié mais rapidement absorbée dans une administration dirigée par le Kuomintang (KMT). Ce transfert mena à des tensions sociales croissantes culminant avec l’incident tragique du 28 février 1947.

À partir des années 1950, alors que le gouvernement nationaliste chinois se repliait sur Taïwan après sa défaite continentale contre Mao Zedong en 1949, l’île devint non seulement un refuge pour ce régime mais aussi un terrain fertile pour les mouvements indépendantistes locaux. Ces derniers revendiquaient une identité distincte façonnée par leur passé colonial multiple ainsi que leurs expériences spécifiques sous le KMT autoritaire. L’émergence progressive d’une démocratie taïwanaise dans les années suivantes donna davantage voix aux partisans d’une république pleinement souveraine face aux revendications continues du gouvernement chinois continental.

Aujourd’hui encore, l’identité nationale taïwanaise reste influencée par ces héritages complexes mêlant influences austronésiennes originelles et multiples dominations étrangères successives — européenne puis asiatique (japonaise et chinoise). Alors que Pékin continue d’exercer une pression diplomatique forte pour promouvoir son concept « Une seule Chine », beaucoup sur l’île aspirent désormais à affirmer leur spécificité culturelle et politique sans ambiguïtés malgré ces défis géopolitiques constants. Cette dualité identitaire constitue autant une richesse qu’un défi majeur pour forger un avenir stable et autonome pour Taïwan sur la scène internationale moderne.

Bon à savoir :

L'île de Taïwan, autrefois baptisée "Formose" par les explorateurs portugais en raison de sa beauté, a vu son identité nationale évoluer sous l'influence de diverses colonisations, notamment sous la domination japonaise de 1895 à 1945, qui a marqué profondément la culture locale et introduit des infrastructures modernes. La rétrocession à la Chine a mené à une intégration contestée, catalysant des mouvements indépendantistes au fur et à mesure que des tensions politiques s'intensifiaient avec la politique des Deux Chines. Aujourd'hui, les taïwanais naviguent entre une identité distincte et l'influence marquée de la Chine continentale, renforçant une conscience nationale qui puise dans un riche héritage culturel tout en affrontant les défis d'une dualité identitaire persistante, comme en témoignent les débats publics sur la reconnaissance internationale et la souveraineté nationale.

Transformez votre rêve d’expatriation en réalité en profitant de mon expertise ! Que vous soyez à la recherche de conseils personnalisés ou d’informations pratiques sur les démarches à suivre, je suis là pour vous accompagner à chaque étape. N’hésitez pas à me contacter pour démarrer ensemble votre nouvelle aventure à l’étranger.

Décharge de responsabilité : Les informations fournies sur ce site web sont présentées à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas des conseils financiers, juridiques ou professionnels. Nous vous encourageons à consulter des experts qualifiés avant de prendre des décisions d'investissement, immobilières ou d'expatriation. Bien que nous nous efforcions de maintenir des informations à jour et précises, nous ne garantissons pas l'exhaustivité, l'exactitude ou l'actualité des contenus proposés. L'investissement et l'expatriation comportant des risques, nous déclinons toute responsabilité pour les pertes ou dommages éventuels découlant de l'utilisation de ce site. Votre utilisation de ce site confirme votre acceptation de ces conditions et votre compréhension des risques associés.