Publié le et rédigé par Cyril Jarnias

Publié le et rédigé par Cyril Jarnias

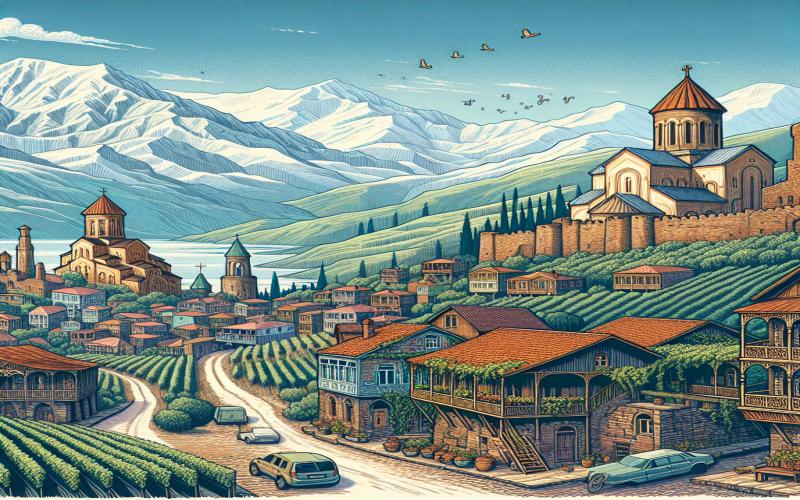

La Géorgie, pays situé au carrefour de l’Europe et de l’Asie, possède une histoire riche et mouvementée qui remonte à des millénaires. Pour les expatriés désireux de s’immerger dans la culture géorgienne, comprendre le passé de ce pays est essentiel. Plongeons ensemble dans cette épopée captivante, des origines antiques jusqu’à l’indépendance moderne.

Les racines antiques : naissance d’une civilisation unique

L’histoire de la Géorgie plonge ses racines dans un passé lointain. Des découvertes archéologiques attestent d’une présence humaine sur le territoire actuel de la Géorgie remontant au Paléolithique inférieur, il y a plus d’un million d’années.

Au Néolithique, vers 6000 av. J.-C., les premières sociétés agricoles s’installent dans les plaines fertiles de Colchide à l’ouest et dans la vallée de la Koura à l’est. Ces populations développent des techniques avancées d’agriculture et d’élevage, comme en témoignent les vestiges de meules, de faucilles en silex et de houes en pierre découverts par les archéologues.

La naissance des royaumes géorgiens antiques marque un tournant décisif. À l’ouest, le royaume de Colchide se développe dès le VIe siècle av. J.-C., tandis qu’à l’est émerge le royaume d’Ibérie caucasienne au IVe siècle av. J.-C. Ces deux entités constituent les ancêtres directs de la Géorgie moderne.

La Colchide, en particulier, acquiert une renommée légendaire dans le monde antique. C’est dans cette région que se déroule le mythe grec de la Toison d’Or et l’expédition des Argonautes. Cette légende n’est pas sans fondement historique : la Colchide était réputée pour ses richesses, notamment ses gisements d’or que les habitants extrayaient à l’aide de toisons de mouton placées dans les rivières pour recueillir les paillettes du précieux métal.

Bon à savoir :

Le nom "Géorgie" n'est apparu que bien plus tard. Dans l'Antiquité, le pays était connu sous les noms de Colchide à l'ouest et d'Ibérie à l'est. Les Géorgiens eux-mêmes appellent leur pays "Sakartvelo", ce qui signifie "le pays des Kartvels", du nom de leur ancêtre mythique Kartlos.

L’ère chrétienne : la Géorgie, bastion du christianisme en Orient

Un événement majeur va façonner l’identité géorgienne pour les siècles à venir : la conversion au christianisme. En 337, le roi Mirian III d’Ibérie adopte officiellement la nouvelle religion, faisant de la Géorgie l’un des premiers États chrétiens au monde.

La tradition attribue cette conversion à Sainte Nino, une jeune captive chrétienne qui aurait guéri miraculeusement la reine et converti le roi. Qu’elle soit historique ou légendaire, cette figure reste profondément ancrée dans la mémoire collective géorgienne.

L’adoption du christianisme a des conséquences culturelles profondes. Elle stimule le développement d’une riche tradition littéraire et artistique, dont témoignent encore aujourd’hui les magnifiques églises et monastères qui parsèment le pays.

Cependant, la position géographique de la Géorgie, à la croisée des empires, en fait aussi une zone de conflits. Aux VIe et VIIe siècles, le pays est l’enjeu de luttes d’influence entre l’Empire byzantin et la Perse sassanide. Cette période voit aussi l’émergence de plusieurs royaumes et principautés géorgiens qui cherchent à s’affirmer face à ces puissances.

Bon à savoir :

La Géorgie a développé son propre alphabet, le "mkhedruli", qui est toujours utilisé aujourd'hui. Cette écriture unique, avec ses caractères arrondis, est l'un des trois alphabets caucasiens encore en usage.

L’âge d’or médiéval : la Géorgie au sommet de sa puissance

Le Moyen Âge marque l’apogée de la puissance géorgienne. Au XIe siècle, le roi Bagrat III parvient à unifier les différents royaumes géorgiens, donnant naissance à un État puissant et centralisé.

Cette unification atteint son apogée sous le règne de la reine Tamar (1184-1213), considérée comme l’âge d’or de la Géorgie médiévale. Sous son règne, le royaume géorgien s’étend de la mer Noire à la mer Caspienne, englobant une grande partie du Caucase. La Géorgie devient une puissance régionale majeure, rayonnant tant sur le plan militaire que culturel.

Cette période voit l’épanouissement d’une culture géorgienne raffinée. L’architecture connaît un essor remarquable, comme en témoignent les splendides monastères de Ghélati ou de Vardzia. La littérature atteint des sommets avec le poème épique de Chota Roustavéli, « Le Chevalier à la peau de panthère », considéré comme le chef-d’œuvre de la littérature géorgienne.

Malheureusement, cet âge d’or est brutalement interrompu par les invasions mongoles au XIIIe siècle. Malgré une résistance acharnée, la Géorgie est vaincue et devient vassale de l’Empire mongol en 1243.

Bon à savoir :

La reine Tamar est si vénérée dans l'histoire géorgienne qu'elle est la seule femme à porter le titre de "roi" (mepe en géorgien) plutôt que celui de "reine" (dedopali).

Siècles d’invasions : la Géorgie entre Orient et Occident

Les siècles qui suivent l’invasion mongole sont marqués par une succession de dominations étrangères. La Géorgie, située au carrefour des empires, devient un enjeu stratégique pour les puissances voisines.

Au XVe siècle, la chute de Constantinople en 1453 isole la Géorgie du monde chrétien occidental. Le pays se retrouve pris en étau entre l’Empire ottoman à l’ouest et l’Empire perse safavide à l’est. Cette situation géopolitique difficile entraîne une fragmentation du royaume en plusieurs principautés rivales.

Malgré ces difficultés, la culture géorgienne parvient à se maintenir. Les princes géorgiens jouent habilement des rivalités entre Ottomans et Perses pour préserver une certaine autonomie. Certains, comme le roi Vakhtang VI au début du XVIIIe siècle, tentent même de moderniser le pays en introduisant l’imprimerie et en codifiant le droit géorgien.

Cependant, face aux menaces constantes, les dirigeants géorgiens se tournent de plus en plus vers la Russie chrétienne pour obtenir protection. En 1783, le roi Héraclius II signe le traité de Gueorguievsk avec l’impératrice Catherine II, plaçant la Géorgie orientale sous protectorat russe.

Bon à savoir :

Malgré les invasions, la Géorgie a su préserver sa langue et son alphabet uniques, ainsi que ses traditions culturelles distinctes, témoignant de la résilience remarquable de ce peuple.

Sous l’aigle russe : de l’annexion à la révolution

L’alliance avec la Russie ne protège pas la Géorgie comme espéré. En 1801, le tsar Alexandre Ier annexe purement et simplement le royaume de Kartl-Kakhétie (Géorgie orientale), mettant fin à la dynastie millénaire des Bagratides.

L’incorporation dans l’Empire russe a des conséquences profondes sur la société géorgienne. D’un côté, elle apporte une certaine stabilité et une modernisation économique. De l’autre, elle s’accompagne d’une politique de russification qui menace l’identité culturelle géorgienne.

Le XIXe siècle voit l’émergence d’un mouvement national géorgien, porté par une nouvelle génération d’intellectuels formés en Russie. Des figures comme Ilia Tchavtchavadzé militent pour la préservation de la langue et de la culture géorgiennes.

La révolution russe de 1917 ouvre une brève fenêtre d’opportunité pour l’indépendance géorgienne. Le 26 mai 1918, la République démocratique de Géorgie est proclamée. Ce nouvel État, dirigé par les mencheviks, tente de mettre en place des réformes progressistes et une démocratie parlementaire.

Malheureusement, cette expérience est de courte durée. En février 1921, l’Armée rouge envahit la Géorgie qui est incorporée de force à l’Union soviétique.

Bon à savoir :

Pendant sa brève période d'indépendance (1918-1921), la Géorgie a été l'un des premiers pays au monde à accorder le droit de vote aux femmes et à élire des femmes au parlement.

L’ère soviétique : entre répression et résistance

L’incorporation à l’URSS marque le début d’une période difficile pour la Géorgie. Les premières années sont marquées par une répression brutale de toute opposition, culminant avec les grandes purges staliniennes des années 1930.

Paradoxalement, c’est un Géorgien, Joseph Staline, qui dirige l’URSS d’une main de fer de 1924 à 1953. Cependant, son origine géorgienne n’épargne pas le pays des politiques répressives soviétiques.

Malgré la répression, la culture géorgienne parvient à se maintenir, notamment grâce au cinéma qui connaît un âge d’or dans les années 1960-1970 avec des réalisateurs comme Otar Iosseliani ou Tenguiz Abouladzé.

Les années 1980 voient la montée d’un puissant mouvement indépendantiste en Géorgie. Le 9 avril 1989, une manifestation pacifique à Tbilissi est violemment réprimée par l’armée soviétique, faisant 21 morts. Cet événement tragique cristallise les aspirations à l’indépendance.

Bon à savoir :

Malgré la répression, la Géorgie soviétique était considérée comme l'une des républiques les plus prospères de l'URSS, notamment grâce à son agriculture et à son industrie touristique.

La Géorgie indépendante : défis et espoirs d’un jeune État

Le 9 avril 1991, exactement deux ans après le « massacre de Tbilissi », la Géorgie proclame son indépendance. Zviad Gamsakhourdia devient le premier président élu du pays.

Les premières années d’indépendance sont tumultueuses. Des conflits éclatent en Abkhazie et en Ossétie du Sud, deux régions qui cherchent à faire sécession. Une guerre civile oppose les partisans de Gamsakhourdia à ceux d’Edouard Chevardnadze, ancien ministre soviétique des Affaires étrangères qui prend le pouvoir en 1992.

La situation se stabilise progressivement sous Chevardnadze, mais la corruption endémique et la stagnation économique alimentent le mécontentement populaire. En novembre 2003, la « révolution des Roses » porte au pouvoir Mikheil Saakachvili, qui promet de moderniser le pays et de le rapprocher de l’Occident.

Les réformes de Saakachvili apportent des progrès significatifs, notamment dans la lutte contre la corruption et la modernisation de l’économie. Cependant, son style de gouvernement autoritaire suscite des critiques croissantes.

En août 2008, un bref conflit armé oppose la Géorgie à la Russie au sujet de l’Ossétie du Sud, se soldant par une défaite géorgienne et la reconnaissance par Moscou de l’indépendance de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud.

Depuis 2012, le pays est gouverné par la coalition « Rêve géorgien », qui poursuit une politique d’équilibre entre le rapprochement avec l’Occident et le maintien de relations avec la Russie. La Géorgie a signé un accord d’association avec l’Union européenne en 2014 et aspire à rejoindre l’OTAN, malgré l’opposition de Moscou.

Bon à savoir :

Malgré les défis, la Géorgie a réalisé des progrès remarquables depuis son indépendance. Le pays est régulièrement cité comme un exemple de réformes réussies dans la région, notamment en matière de lutte contre la corruption et d'amélioration du climat des affaires.

Conclusion : un héritage millénaire tourné vers l’avenir

L’histoire de la Géorgie est celle d’un peuple qui a su préserver son identité unique malgré des siècles d’invasions et de dominations étrangères. Des royaumes antiques de Colchide et d’Ibérie à la jeune république indépendante d’aujourd’hui, en passant par l’âge d’or médiéval et les années soviétiques, la Géorgie a toujours su se réinventer tout en restant fidèle à ses racines.

Aujourd’hui, le pays fait face à de nombreux défis : consolider sa démocratie, développer son économie, résoudre les conflits territoriaux et trouver sa place sur l’échiquier géopolitique entre Russie et Occident. Mais les Géorgiens abordent ces défis avec la résilience et la créativité qui les ont toujours caractérisés.

Pour les expatriés qui choisissent de s’installer en Géorgie, comprendre cette histoire riche et complexe est essentiel pour saisir l’âme de ce pays fascinant. C’est aussi une clé pour apprécier pleinement la culture géorgienne contemporaine, qui puise sa vitalité dans cet héritage millénaire tout en se projetant résolument vers l’avenir.

N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire fascinante de la Géorgie ou si vous avez besoin de conseils pour votre expatriation dans ce pays aux mille facettes. Mon expertise sur l'histoire et la culture géorgienne pourra vous aider à mieux comprendre et apprécier votre nouvelle terre d'accueil.

Décharge de responsabilité : Les informations fournies sur ce site web sont présentées à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas des conseils financiers, juridiques ou professionnels. Nous vous encourageons à consulter des experts qualifiés avant de prendre des décisions d'investissement, immobilières ou d'expatriation. Bien que nous nous efforcions de maintenir des informations à jour et précises, nous ne garantissons pas l'exhaustivité, l'exactitude ou l'actualité des contenus proposés. L'investissement et l'expatriation comportant des risques, nous déclinons toute responsabilité pour les pertes ou dommages éventuels découlant de l'utilisation de ce site. Votre utilisation de ce site confirme votre acceptation de ces conditions et votre compréhension des risques associés.